L’aménagement du territoire transforme nos milieux de vie. Nos experts décortiquent les enjeux soulevés par l’actualité et vous partagent les nouvelles et les idées qui nous font avancer ensemble.

Réflexions BC2

L’intelligence collective au service de la résilience territoriale

Chapitres

L’intelligence collective c’est la capacité d’un groupe de personnes à combiner leurs connaissances et leurs idées pour résoudre des problèmes de manière plus efficace et créative que ce que chacun pourrait accomplir individuellement. Dans le domaine de l’aménagement, le concept d’intelligence collective décrit la capacité des gens à lier leurs savoirs et expertises pour créer ensemble de meilleures solutions de planification, d’adaptation et de mitigation et ainsi contribuer à la résilience territoriale.

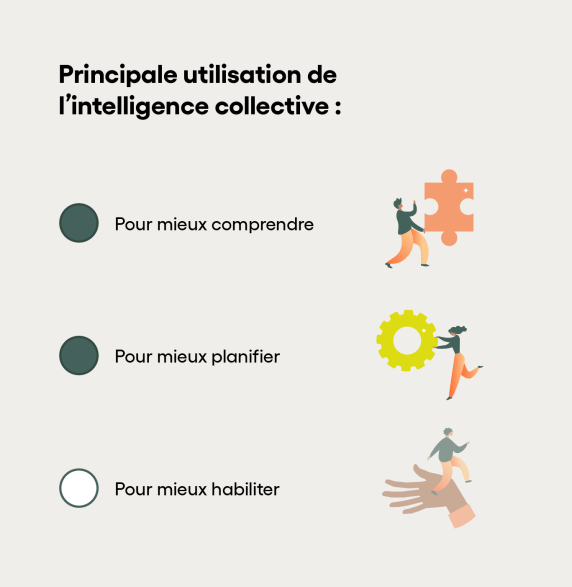

Cette publication aborde le rôle crucial de l’intelligence collective dans la résilience territoriale, d’abord en définissant l’intelligence collective puis en explorant, à travers des exemples et des cas d’apprentissages, ses multiples rôles, dont :

- Son utilisation pour mieux comprendre les enjeux territoriaux;

- Son impact sur une planification plus résiliente;

- Son rôle dans le renforcement des capacités des individus et des communautés à relever les défis à venir.

POTENTIELS ET LIMITES DES OUTILS LIÉS À L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

D’abord développée dans le domaine de la gestion et des ressources humaines, l’intelligence collective repose sur l’idée fondamentale que lorsque les gens travaillent ensemble de manière collaborative, ils peuvent combiner leurs forces et ainsi compenser leurs faiblesses. Chaque personne a une perspective unique, des compétences particulières et sa propre expérience vécue sur un territoire et, en les réunissant, on peut obtenir une compréhension plus approfondie d’un problème et générer des idées novatrices.

Dans le domaine de l’aménagement, on utilise les termes « intelligence territoriale » ou « intelligence collective » pour faire référence à cette pratique qui regroupe des participants de différentes sphères, allant des citoyens aux professionnels de l’aménagement et aux décideurs politiques1. Ceci s’inscrit dans le courant de la planification collaborative2. D’après cette perspective, la complexité du monde où s’inscrit la planification rend impossible pour les professionnels d’agir uniquement comme des experts. Ils doivent pouvoir adopter un rôle de médiateurs chargés de construire des consensus ou d’arriver à proposer des solutions acceptables pour une multitude d’acteurs aux intérêts et influences divergentes. Avec cette approche, le planificateur doit combiner à la fois ses compétences techniques et ses habiletés interpersonnelles, telle que la communication et la gestion de dynamiques collectives3.

Il existe divers moyens pour stimuler l’intelligence collective. De la séance d’information à l’atelier de co-design en passant par le budget participatif, l’objectif est de favoriser l’engagement actif de tous, de promouvoir l’écoute attentive, le respect des idées de chacun et chacune et de créer un environnement propice à la libre expression et à la créativité. Mobiliser les acteurs locaux ayant une connaissance fine du territoire permet de construire des territoires mieux préparés à faire face aux changements et capables de s’adapter de manière durable aux défis futurs.

Bien que les méthodes et outils visant à favoriser l’intelligence collective aient un grand potentiel, il existe des limites à l’atteinte du plein potentiel de l’intelligence collective dans chaque situation. En effet, certaines activités de participation publique peuvent être limitées et biaisées par des facteurs socioculturels, économiques ou encore démographiques. Certains groupes pourraient avoir du mal à accéder à ces initiatives pour des raisons pratiques telles que la localisation, les contraintes de temps ou les barrières linguistiques. Ces groupes pourraient ne pas être représentés adéquatement, ce qui peut entraîner un déséquilibre dans les perspectives partagées et compromettre la pertinence des solutions proposées. De plus, au sein même des activités de participation, des dynamiques sociales peuvent influencer les idées ou points de vue mis de l’avant.

Pour surmonter ces obstacles, il est crucial que les efforts visant à favoriser l’intelligence collective soient conçus de manière inclusive dès le départ. Cela implique d’inclure activement les voix sous-représentées. Il importe de créer des environnements où chacun se sent à l’aise de partager ses idées, même si elles diffèrent des opinions majoritaires. De plus, les activités organisées doivent avoir des objectifs bien définis et surtout significatifs pour un ensemble de parties prenantes, à défaut de quoi la participation peut se voir instrumentalisée (tokenism)4.

Par ailleurs, si l’intelligence collective enrichit la réflexion en apportant des idées et des solutions adaptées à certains enjeux spécifiques, le rôle de l’aménagiste reste essentiel. En tant que médiateur et traducteur des besoins collectifs, il ou elle doit veiller à identifier des solutions équilibrées, capables de répondre aux besoins diversifiés des différents groupes, tout en respectant les objectifs communs du territoire.

En somme, l’intégration des outils favorisant l’intelligence collective dans le contexte de l’aménagement du territoire offre un potentiel considérable pour résoudre des défis complexes et favoriser le développement durable des communautés. Cependant, pour donner lieu à l’intelligence collective, il serait nécessaire de susciter un engagement sincère envers l’inclusion, la diversité et l’équité, garantissant ainsi que chaque voix contribue à la construction de solutions qui reflètent la richesse et la variété des expériences locales.

L’intelligence collective pour mieux comprendre les enjeux territoriaux

- Collecte de données

- Expériences vécues

- Enjeux territoriaux

- Compréhension approfondie

La collecte et l’analyse de données sont essentielles pour comprendre les défis auxquels un territoire est confronté et pour élaborer des stratégies de résilience efficaces. Les méthodes de collecte basées sur l’intelligence collective permettent de rassembler une grande variété de données provenant de différentes sources, qu’il s’agisse de données scientifiques, de connaissances traditionnelles ou de témoignages d’expériences vécues. En mettant en commun ces informations, il est possible de brosser un portrait complet du territoire et ainsi comprendre réellement les enjeux d’un territoire et de sa population.

Les outils qui favorisent l’intelligence collective impliquent d’engager activement les membres d’une communauté dans le diagnostic d’un territoire et le processus de prise de décisions. En encourageant la participation de tous les acteurs concernés, y compris les résidents, les entreprises locales, les organisations communautaires et les décideurs, on peut tirer parti de l’expertise collective et des connaissances locales pour mieux comprendre les enjeux spécifiques et développer des solutions adaptées.

L’intelligence collective pour une planification adaptée et plus résiliente

- Collaboration, implication et appropriation

- Génération d’idées créatives

- Suivi et évaluation

En utilisant l’intelligence collective, les différentes parties prenantes peuvent collaborer pour développer des solutions novatrices et adaptées aux besoins spécifiques d’un territoire. En rassemblant des personnes aux expertises et compétences diverses, des experts techniques, des décideurs politiques et des membres de la communauté, on peut générer des idées créatives, trouver des compromis et mettre en œuvre des actions concrètes. On arrive ainsi à élaborer des documents de planification plus adaptés aux collectivités.

Pour mesurer l’efficacité des stratégies de résilience mises en place, il est essentiel d’établir des mécanismes de suivi et d’évaluation. L’intelligence collective permet d’impliquer la communauté dans ce processus en recueillant ses commentaires, en évaluant les résultats et en ajustant les approches en fonction des besoins identifiés.

L’intelligence collective pour mieux habiliter les communautés

- Renforcer les capacités à long terme

- Développer des compétences

- Tisser des liens

L’intelligence collective permet également de renforcer les capacités des individus et des communautés à faire face aux défis futurs. En favorisant l’apprentissage collaboratif, le partage des connaissances et la formation mutuelle, on peut améliorer la résilience à long terme en développant des compétences et des ressources locales. Ce processus joue également un rôle clé dans l’encouragement des groupes à développer une plus grande empathie envers les autres, contribuant ainsi à la cohésion sociale et à une meilleure compréhension mutuelle. Cette synergie entre les professionnels de l’aménagement du territoire et les professionnels des lieux, c’est-à-dire les citoyens eux-mêmes qui vivent le territoire, permet d’enrichir nos actions ponctuelles dans leur vie quotidienne.

EXEMPLES ET APPRENTISSAGES

L’intelligence collective au service des parcs et des espaces verts

Les outils de l’intelligence collective peuvent être mis en œuvre de manière concrète pour comprendre les besoins et les véritables utilisations des équipements récréatifs et sportifs sur un territoire. L’interaction directe avec les utilisateurs du territoire permet de découvrir des besoins spécifiques qui n’avaient pas été pris en compte auparavant. Cela permet de mieux cibler les investissements et d’assurer leur intérêt pour la communauté, par exemple en évitant des investissements inutiles, en ciblant les domaines nécessitant véritablement des améliorations et en exploitant les infrastructures sous-utilisées pour de nouvelles activités.

Par exemple, le Plan directeur des parcs et des espaces verts de Thetford Mines a mis en lumière une importante nécessité d’optimiser les plateaux sportifs et récréatifs.

L’intelligence collective pour mieux comprendre :

- Les besoins spécifiques : Connaître les équipements sous-utilisés, en doublons ou encore manquants pour répondre aux besoins d’une population dont le profil démographique est amené à changer grandement.

- L’impact des fusions municipales : Évaluer des équipements et infrastructures post-fusion pour une meilleure utilisation des ressources des services municipaux.

L’intelligence collective pour mieux planifier :

- De façon réaliste : Optimiser des équipements existants plutôt qu’en construire de nouveaux, tout en ciblant les investissements les plus prioritaires.

- De façon à s’aligner avec les besoins réels : Projets en adéquation avec les attentes des citoyens et la réalité du territoire.

Le programme « Five Borough » de New York, lancé en 2014, vise à renforcer l’entretien et la résilience des parcs de la ville en misant sur l’intelligence collective pour mieux habiliter les communautés locales et les fonctionnaires. Grâce à des formations, un soutien technique et des échanges continus entre les professionnels et les habitants, le programme soutient une gestion collaborative des espaces publics, permettant aux parcs de devenir des lieux dynamiques et accessibles pour les New-Yorkais.

L’intelligence collective pour mieux habiliter :

- Via la collaboration : Le programme encourage la collaboration entre fonctionnaires, travailleurs municipaux et citoyens pour développer des compétences partagées et ainsi renforcer la résilience des parcs et assurer leur pérennité en impliquant activement tous les acteurs.

- Via le tissage de liens sociaux : Le partage des connaissances entre les équipes professionnelles et les partenaires communautaires prépare les parcs à faire face aux défis futurs tout en favorisant le tissage de liens sociaux.

Évaluer l'acceptabilité sociale et appréhender les aspirations d'une communauté - analyse de la transformation urbaine à Pointe-Claire

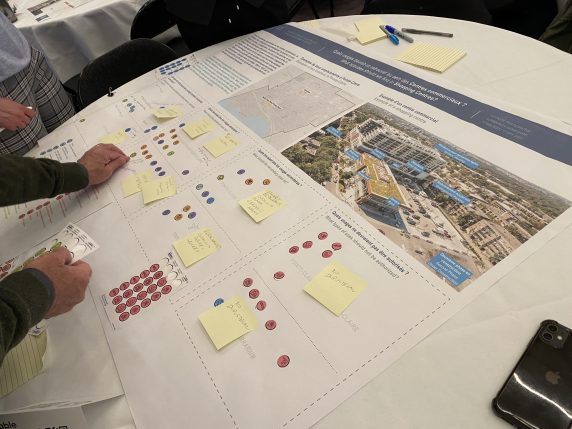

Face à l’urbanisation croissante, la Ville de Pointe-Claire a décidé de mettre en place une approche collaborative pour mieux comprendre et planifier la densification urbaine, tout en habilitant ses citoyens à participer activement à ce processus. En organisant des ateliers participatifs, la Ville a créé un espace de dialogue où les citoyens ont pu exprimer leurs idées et préoccupations concernant la transformation urbaine. Ce processus, qui s’appuie sur l’intelligence collective, vise à construire des solutions adaptées et acceptées par la communauté pour les défis liés à la densification.

L’intelligence collective pour mieux comprendre :

- Les perceptions face à la densification urbaine : Les ateliers ont offert aux citoyens un espace pour exprimer leurs préoccupations et enrichir le dialogue avec les professionnels et les décideurs, créant ainsi un espace de co-construction sur la transformation de la ville.

L’intelligence collective pour mieux planifier :

- La transformation urbaine : Le processus collaboratif a facilité la co-création de solutions concrètes pour repenser l’aménagement de la ville, en intégrant les besoins des citoyens dans la planification de l’espace urbain et de la mobilité durable. Les citoyens ont pu s’appuyer sur leur expérience vécue de l’espace et prendre part à un processus qui requiert des discussions et négociations collectives sur la distribution des espaces disponibles.

L’intelligence collective pour mieux habiliter :

- Les citoyens participent à la transformation : Les activités ont permis de transformer des sujets complexes en discussions constructives, habilitant la communauté à comprendre les enjeux de la densification et fournissant des outils utiles pour les acteurs locaux allant au-delà de l’activité en cours.

Les outils de cartographie participative

Les cartes interactives facilitent la visualisation dynamique des données et permettent de superposer différentes informations pour établir des connexions entre différents éléments et identifier des tendances. L’utilisation de la cartographie participative renforce la compréhension des enjeux territoriaux en utilisant les connaissances locales, les observations concrètes et les aspirations collectives. De nombreux organismes et collectivités ont adopté avec succès des outils de cartographie participative lors d’activités de consultation publique permettant notamment de mieux comprendre les réalités du terrain.

L’intelligence collective pour mieux comprendre :

- Les variétés d’expériences et de réalités : Par exemple, le Laboratoire de Cartographie Participative de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) a instauré plusieurs projets où les résidents cartographient eux-mêmes leur environnement, partageant ainsi leurs observations et expériences vécues.

- Les aspirations des gens pour le futur : l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a utilisé cet outil dans le cadre de consultations publiques pour le nouveau Plan d’urbanisme et de mobilité de Montréal. Ces cartes permettent aux citoyens de marquer des emplacements, de soulever des préoccupations et de proposer des idées pour façonner leur quartier, leur arrondissement et même l’ensemble de la ville.

Synergie régionale et résilience du réseau de montagnes

Chaque année, plus de 700 000 personnes visitent la Gaspésie, une destination prisée entre mer et montagnes pour les amateurs de nature et d’activités de plein air. Cependant, ce succès n’occulte pas les défis majeurs de notre époque. Une grande partie de l’offre touristique gaspésienne est saisonnière, ce qui engendre des enjeux pour la durabilité sociale, économique et environnementale de la région. Face aux changements climatiques menaçant le rythme des saisons, le tourisme de montagne à longueur d’année émerge comme une opportunité majeure pour renforcer la résilience économique locale. L’approche d’intelligence collective a permis dans ce contexte de créer une planification réaliste et à l’image de la région :

L’intelligence collective pour mieux comprendre :

- Les enjeux spécifiques du tourisme en montagne : La démarche a permis de mettre en lumière les enjeux en lien avec la durabilité sociale, l’économie et l’environnement pour l’ensemble d’une région en rassemblant autour d’une même table une panoplie d’acteurs (les entreprises touristiques, les MRC, les municipalités, etc.)

L’intelligence collective pour mieux planifier :

- En identifiant les meilleures opportunités : La démarche a permis de prioriser les opportunités de transition vers une offre touristique quatre saisons et à une accessibilité spatiale améliorée autant pour les projets de petite envergure que de grande envergure régionale.

- En s’assurant de consulter de manière continue les parties prenantes : En effet, il est ressorti des divers exercices que, dans ce contexte, il est important d’instaurer un mécanisme de concertation en continu des diverses organisations.

Une approche prospective propulsée par l’intelligence collective

Entrevue réalisée avec Mélanie McDonald, directrice exécutive chez Chemins de transition. Ce projet, proposé par l’Université de Montréal et Espace pour la vie, vise à rassembler la communauté universitaire et les forces vives de la société québécoise pour relever ensemble les défis les plus complexes de cette transition.

Pour en apprendre davantage : https://cheminsdetransition.org/

CONCLUSION

En conclusion, l’intelligence collective se révèle être un catalyseur puissant pour la construction de résilience territoriale à travers la planification et l’aménagement. En combinant les forces de diverses perspectives, elle offre une approche dynamique pour relever les défis complexes auxquels nos régions sont confrontées. Cette collaboration interconnecte les expertises techniques, les idées novatrices des décideurs et les voix de la communauté, créant ainsi une toile tissée de compréhension commune et d’aspirations partagées.

Cependant, il importe de rappeler que les démarches impliquant l’intelligence collective ne peuvent être qu’un début. Elles doivent être cultivées, nourries et entretenues avec persévérance. La fréquence des activités participatives, la sincérité des engagements – c’est-à-dire une volonté réelle d’intégrer les retours citoyens dans les décisions – ainsi que des stratégies de consultation continue sont autant de composantes essentielles. Ces stratégies consistent à maintenir un dialogue actif tout au long des projets, plutôt que de se limiter à des consultations ponctuelles ou isolées. Elles permettent d’adapter les approches en temps réel, de répondre aux enjeux émergents et de renforcer la confiance des parties prenantes en intégrant leurs contributions à chaque étape clé. Dans la résilience territoriale, il y a une part cruciale de préparation, impliquant les gens dès le commencement et à chaque étape d’un projet.

En somme, l’exploitation de l’intelligence collective pour la résilience territoriale est un processus itératif, exigeant la capacité de s’évaluer constamment, d’évaluer nos méthodes et de reconnaître l’absence de recettes magiques en matière de participation publique. En effet, les processus de participation publique doivent, à chaque fois, être conçus en fonction du contexte spécifique dans lequel ils sont mis en œuvre.

En favorisant cette approche d’apprentissage mutuel et d’adaptation continue, nous augmentons nos chances de consolider la résilience de nos territoires non seulement face aux perturbations actuelles, mais aussi en prévision des défis futurs. En conjuguant le potentiel de l’intelligence collective avec l’engagement de toutes les parties prenantes, nous créons les conditions pour développer des territoires résilients et nourris par la synergie créée entre la vision globale et les aspirations individuelles.

Références

1 Soufyane, Frimousse & Peretti, Jean. (2019). Comment développer les pratiques collaboratives et l’intelligence collective. Question(s) de management. n°25. 99. 10.3917/qdm.193.0099 ; Bertacchini, Yann. (2009). Intelligence territoriale : constat, théorie, applications.

2 Gauthier, M., Chiasson, G. et Gagnon, L. (2016). Planifier un centre-ville dans une métropole fragmentée. JSTOR. Dans M. Gariépy et O. Roy-Baillargeon (dir.), Gouvernance et planification collaborative (p. 133‑164). Presses de l’Université de Montréal.

3 Stiftel, B. (2000). Planning theory. Dans The national American Institute of Certified Planners Examination Preparation Course Guidebook (p. 4‑16). Roshi Pelaseyed.

4 Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216‑224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

1 Soufyane, Frimousse & Peretti, Jean. (2019). Comment développer les pratiques collaboratives et l’intelligence collective. Question(s) de management. n°25. 99. 10.3917/qdm.193.0099 ; Bertacchini, Yann. (2009). Intelligence territoriale : constat, théorie, applications.

2 Gauthier, M., Chiasson, G. et Gagnon, L. (2016). Planifier un centre-ville dans une métropole fragmentée. JSTOR. Dans M. Gariépy et O. Roy-Baillargeon (dir.), Gouvernance et planification collaborative (p. 133‑164). Presses de l’Université de Montréal.

3 Stiftel, B. (2000). Planning theory. Dans The national American Institute of Certified Planners Examination Preparation Course Guidebook (p. 4‑16). Roshi Pelaseyed.

4 Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216‑224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225